30歳を超えてからお腹が痩せにくくなってきたなぁ・・・

そう感じる人は多いと思います。

事実、30歳を過ぎると昔は着ることが出来たお気に入りの服が入らなかったり、学生時代の友人や会社の同僚から太ったと言われたり、体型の変化を感じる人は多い。

この記事ではそんな人のために30代になるとお腹が出てくる理由、なかなか痩せないのはなぜか、また痩せるコツなどを解説していきます。

正しい知識で対処法をまなんで太りにくい体質を手に入れましょう。

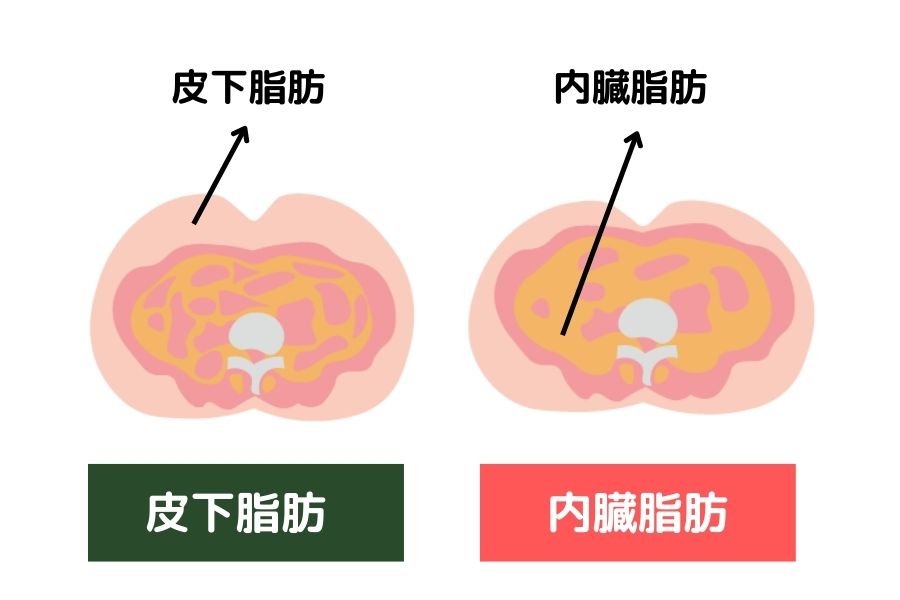

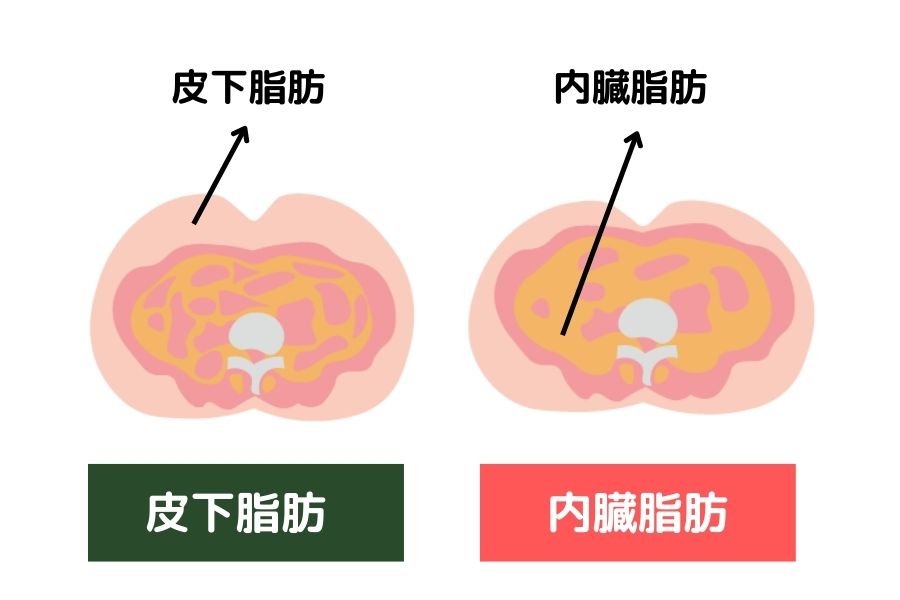

お腹の脂肪は2種類ある

はじめにお腹の脂肪について知っておきましょう。実は男女によってつきやすい脂肪の種類が異なるという事をご存じでしたか。その事実を少し説明します。

皮下脂肪

・皮膚のすぐ下にある皮下組織に蓄積される

・太ももなどの下半身に集中して付きやすい

・男性より女性につきやすく、おちにくい

なぜ女性につきやす過と言うとそれぞれの脂肪の付きやすさにはホルモンバランスが関係してくるからです。

女性ホルモンの「エストロゲン」は内臓脂肪をつきにくくする効果があると言われています。その代わり、皮下脂肪を蓄えやすいのです。

たとえば、同年代の男性と比べると女性の方が内臓脂肪は少ないです。そして皮下脂肪は、一度つくと落ちにくいという特徴があります。

内臓脂肪

・腸や肝臓などの内臓の周囲に蓄積される

・ぽっこりお腹の原因になる場合が多い

・女性より男性につきやすく、おちやすい

内臓脂肪は美食、食べ過ぎ、運動不足、またストレスなど食生活、生活習慣などの乱れからたまりやすく、高血圧や糖尿病などの生活習慣病になるリスクが高いと言われております。

男性ホルモンである「テストステロン」はエネルギーの消費を高める効果があり除脂肪に効果的。加齢やストレス増によりテストステロンが減少すると、脂肪がつきやすくなります。

ちなみに、抗ストレスホルモンであるコルチゾルが分泌されると、副腎へ影響を及ぼし男性ホルモンのテストステロンを減少させる働きもあるため、ストレスも十分に関係があります。

また、脂肪以外でぽっこりお腹になる原因は他にも次のような例があげられます。

脂肪以外でお腹が出る理由

・内臓の下垂

・ガス・便秘

・反り腰

内臓の下垂(かすい)とは、筋肉が減少することによる内臓器官を支える力が弱くなり、内臓が下方向に落ちてきてしまっている状態を指します。

また、脂肪かと思いきやガス(おなら)・便秘がたまっていることでポッコリお腹になっている場合もあり、その場合はそれらを解消することが適切なアプローチですね。

それから、反り腰でもお腹が突き出るような体型になる人がいます。

では、なぜ30代になるとお腹が出てくるのか、その理由をこの次に見ていきましょう。

30代になりお腹が出てくる理由

・生活習慣の乱れ

・運動不足で筋肉量減少

・加齢で基礎代謝の低下

生活習慣の乱れ

内臓脂肪は食べ過ぎ、飲み過ぎ、ストレスなどから増えると説明しました。

男性は30代になると、仕事では役職が付いて社会的責任を負うようになってきたり、残業や付き合いの飲み会などが増えて、ライフスタイルが不規則になってきます。

育児などの生活環境の変化も関係がありますが、内臓脂肪が増えやすいような生活習慣となる人が増えるのが30代以降と言えるのです。

たしかに、会社の同僚を見ていても30過ぎから太る人とそうでない人が明らかにはっきりしてきますね。

運動不足で筋肉量減少

30代になり、運動の機会も減り筋肉の衰えから、お腹のインナーマッスルが落ちます。インナーマッスルが落ちると、それまでは筋肉に支えられていた内臓器官が”下垂”して、下っ腹の方へ落ちてきます。

そうなると、脂肪の増加に加えて、内臓が垂れ下がることによりぽっこりお腹がより強調される形となりお腹が出てきてしまいます。

30代前半になり、例えば、育児が始まると途端に土日祝日の活動が制限されます。わたしも趣味でやっているスノーボード(※土日がまるまるつぶれる…)は年齢と共に一緒に行く人が減り、30歳過ぎたあたりから、一気にいなくなりました。

加齢で基礎代謝の低下

加齢と共に起こるのが基礎代謝の低下です。20代の比べて同様の代謝を維持できると考えて、食事の量などを変えないと基礎代謝の低下と共に太ってきてしまいます。

基礎代謝が落ちると1日に消費できるカロリーが減少しますので、消費カロリー<摂取カロリーの状態となり摂取したカロリーは脂肪として蓄えられてしまいますね。

1日の活動量も減り、代謝も落ちれば痩せにくくはなりますね

では次に、効果的なダイエット方法について説明をしていきます。

ダイエットやフィットネスなどでは炭水化物を極端に減らすなどの短期間で減量する方法などが注目されがちですが、まずは基本的な知識を抑えて、正しく”お腹痩せ”に取り組みましょう。

お腹の脂肪を落とす方法

効果的なと記載しましたが、健康的なダイエットに関して何か真新しい手法があるわけではありません。

基本的な正しい知識やポイントを抑える事が重要なので、今回は下のポイントに絞って説明します。

・内臓脂肪を落とす運動

・内臓下垂への対策となる運動

・食事の管理

内臓脂肪を落とす運動

有酸素運動(ランニング、ウォーキング、エアロバイク)が基本のアプローチ。脂肪燃焼させるには有酸素系のエネルギー代謝をしましょう。

運動には大きく分けて2種類あります。

・有酸素運動

・無酸素運動

それぞれ、エネルギーの使い方に次の違いがあります。

有酸素運動は体内の脂肪酸をエネルギーとして体を動かします。エネルギーに変換する過程で”酸素”が使われることから「有酸素運動」と言われます。

無酸素運動は体内の糖質(※筋グリコーゲン)を筋肉を動かすために使います。糖質はグリコーゲンに替わりさらに、筋肉に筋グリコーゲンの形で蓄えられ、筋トレの際はこれをエネルギーとして使います。

まずは内臓脂肪を落とすための運動は有酸素運動である、という事を覚えておきましょう。

ただし、筋トレして筋量を増やす代謝アップ効果も狙えるのでできれば筋トレも併せてやりたいところです。

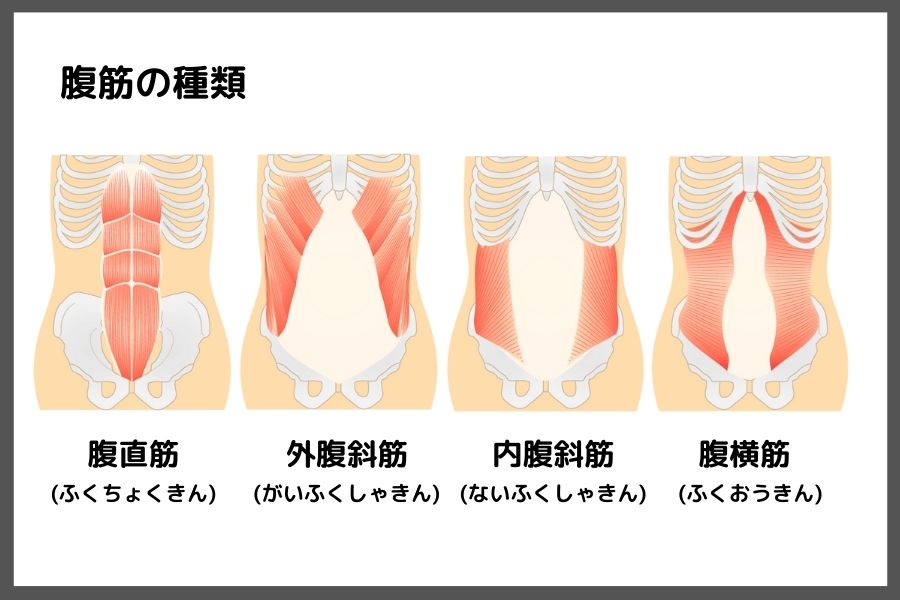

内臓下垂への対策となる運動

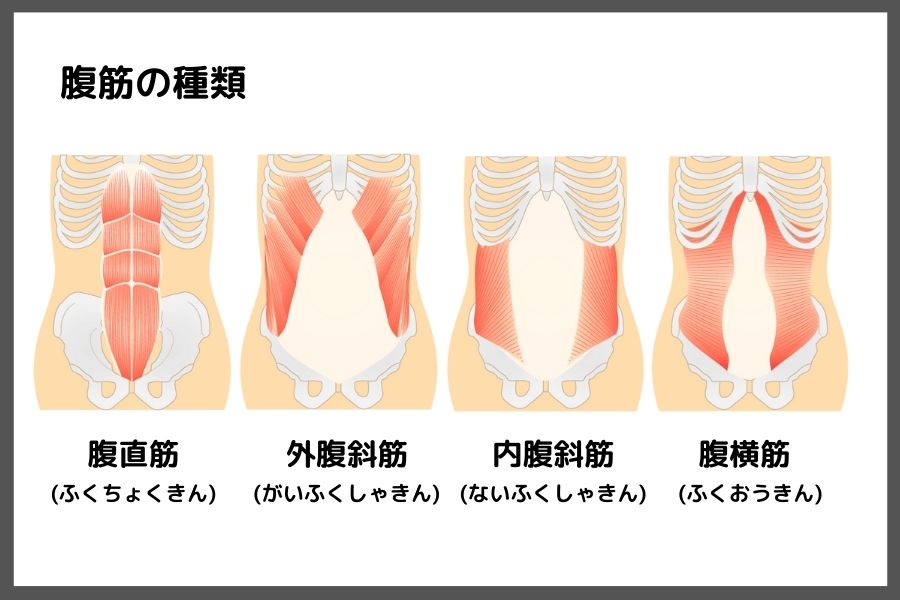

腹筋を鍛える事がが有効な対策になります。

内臓を支えている筋肉は腹筋です。そして、腹筋もトレーニングなどしていなければ少しずつ筋肉量がおちていきます。

上の画像が腹筋の種類です。特に腹横筋は「コルセット筋」とも呼ばれ内臓器官を支えるメインの筋肉でもあります。

30歳を過ぎると内臓脂肪も増えることもあり、ポッコリお腹にならないためにより筋量が必要になります。

しかし、多くの人は運動・筋トレ等やらないので、すこしずつ腹筋が減っていき、よりポッコリお腹が加速していくんですね。

正しく理解する点としては、腹筋では脂肪は落ちない。あくまで筋肉を増やすという目的となります。

参考記事:運動初心者向け|家で出来るお腹の脂肪を落とす筋トレ

食事の管理

人の身体は食べるもので出来ているというのはまさにその通りです。30代を過ぎてお腹の脂肪を落としたいのであれば、食事も管理することを強くおススメします。

・アンダーカロリー

・PFCバランスを整える

それぞれ見ていきましょう。

アンダーカロリー

摂取カロリー < 1日の総消費エネルギー

アンダーカロリーとは上の状態を実践することです。1日のカロリー収支をマイナスに保つことです。要するに1日の食事や飲み物からの全摂取カロリーが消費カロリーを下回っていれば問題ないという考え方ですね。

消費カロリーは別の言い方をすると「代謝」とも置き換えられます。1日の代謝を摂取するカロリーが上回っていればいいということ。

これを考えるにはまずはあなたの代謝について考える必要があります。

1日の総消費エネルギー = 基礎代謝 + 活動代謝

基礎代謝とは1日何もしなくても消費されるエネルギーこと。活動代謝とは、その人のライフスタイルによって変わり日中の活動によって変わります。

わたしのように筋トレを週に数回、継続している人は代謝が増えます。

在宅のデスクワークで日中は動かず、勤務時間外も運動を全くしない人は代謝は増えませんので基礎代謝に近い値になってきます。

たとえば、通勤時間中に長距離歩く、日中も営業職で歩くことが多いとか、サービス業に従事している方などは消費カロリーは高い水準になっているでしょう。

1日の総消費エネルギ-を計算するには下のサイトがおススメです。

そして、消費エネルギーが把握出来たらつぎは摂取カロリーをチェックします。

・現状の摂取カロリーをチェック

・食べ物はラベルでカロリーチェック

摂取カロリーは、普段の食事の一品一品のカロリーを細かくチェックしていくしかないです。そして、それを記録していきます。

継続していけば、おおよそのカロリーなど把握できてきますし、コンビニやスーパーの総菜売り場のラベルでカロリーを逐一チェックするクセはついてくると思います。

特にコンビニなどでは店員や他の買い物客から怪しい目で見られるかもしれません。ですが、慣れれば気にならなくなります。

記録したカロリーを自身の1日の消費カロリーと比べてみます。

その食事の内容で太るのであればカロリーを抑える必要があります。体重を維持しているのであればちょうどいいです。そして、体重が減っていっているのであれば、摂取カロリーは少ない可能性が高いです。

PFCバランスを整える

PFCバランスを整えましょう。

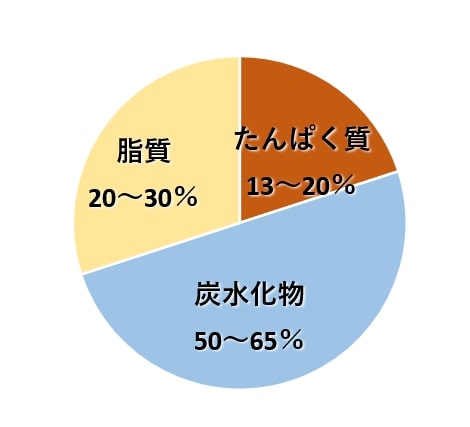

PFCとは三大栄養素のことで、P=Protein(たんぱく質)、F=Fat(脂質)、C=carbohydrate(炭水化物)。1日の食事で摂取するカロリーのうちどの栄養素をどの割合で取っているか、そして適切なバランスになっているかを確かめます。

以下の円グラフが厚労省が薦めているPFCバランスの割合となります。

たとえば、1日に摂取するカロリーを2500kcalに設定するとします。

・炭水化物:2,500×60%=1,500kcal

・たんぱく質:2,500×20%=500kcal

・脂質:2,500×20%=500kcal

そして、カロリーをグラム換算すれば「食べる量」をもとめられます。

三大栄養素の1日の摂取量

・炭水化物:2,500×60%=1,500kcal÷4=375g

・たんぱく質:2,500×20%=500kcal÷4=125g

・脂質:2,500×20%=500kcal÷9=56g

PFCバランスの設定の仕方はこんな感じ。

そして「痩せたい場合」「体を大きく(バルクアップ)したい場合」で設定する1日の摂取カロリーが変わってきます。

自分の1日の総消費エネルギーに対してどの程度下回る(もしくは上回るか)かを決めます。

こうして次の2つを設定し食事の管理を行うのです。

・カロリー収支

・PFCバランス

見るからにめんどくさそうなこの作業も慣れによってだいぶ楽にすることができます。

おススメのアプリがあり、次のアプリであればPFCもカロリーも併せて記録ができますのでとてもおススメです。

まとめ

今回の記事では30代になり、お腹が痩せず困っている人に向けた記事でした。

いきなりすべてを実践することは不可能なので、自分にできる事をどれか一つ「これだけはやる」と決めて取り組めるといいですね。

多忙な30代にとっては運動する時間も取りにくかったり、自分のための食事もおろそかになりがちで体脂肪を落としにくくなるのは事実。

運動と食事管理の両輪でやっていけるようがんばりましょう。

コメント